木質バイオマス変換研究室Woody Biomass Conversion

- コーストップ >

- 木質バイオマス変換研究室 >

- トピックス >

- 木質バイオマス変換研究室

木質バイオマスから何が作れるでしょうか(オープンキャンパス用)

オープンキャンパスや高校生向けに講義をする際に、よく使うスライドがあります。

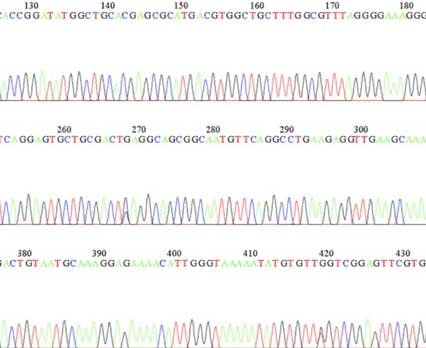

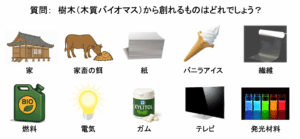

樹木などの木質バイオマスから、どれが作れるでしょうか。

答え:どれも作ることができます(一部は△です)。それぞれについて解説していきますね。

家:木造建築は身近な存在でイメージしやすいかと思いますが、もちろん木材から作られます。私が以前留学していたカナダ・バンクーバーのBrock Commonsは、開業当時、世界一高い集成材建築物で、なんと18階建てでした。

家畜の餌:樹木そのものを家畜の餌にすることはできませんが、木質バイオマスにはイネ科の草本植物も含まれます。これらの食用部以外の細胞壁(リグノセルロースとも呼ばれます)は、家畜飼料などにも利用可能です。

紙:日常生活に欠かせない紙も、木から作られています。機械的あるいは化学的処理によって細胞壁をほぐし、パルプが製造されます。ちなみに、愛媛県の紙・パルプ出荷額は全国第2位で、本学の紙産業イノベーションセンターが所在する四国中央市は、自治体として全国1位の出荷額を誇る「紙のまち」です。

バニラアイス:さすがにアイス自体は作れませんが、バニラの香り成分である「バニリン」はリグニンから合成することが可能です。2007年には、日本人研究者が牛の糞からバニラ香料を作った研究でイグノーベル賞を受賞しました。これは、牛が摂取したバイオマス中のリグニンからバニリンを得たという内容でした。

繊維:紙も繊維の一種ですが、セルロースを一度溶解し、再び繊維状に再生したものは「レーヨン」と呼ばれ、衣料品や寝具、インテリア製品など幅広い用途に使われています。また、植物繊維をナノレベルにまで微細化した「セルロースナノファイバー」は、軽量で高強度、かつ環境負荷が低い次世代素材として、さまざまな分野での応用が期待されています。

燃料:バイオディーゼルやバイオエタノール、近年ではSAF(持続可能な航空燃料)など、バイオマスを利用した燃料が注目されています。バイオマスの細胞壁に含まれるセルロースやヘミセルロースは多糖類であり、分解するとグルコースやキシロースといった単糖類になります。これらの糖はさらにエタノールや炭化水素へと変換でき、燃料としての利用が期待されています。

電気:「バイオマス発電」という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。バイオマス資源を燃やしたり、発酵させて得られたガスを使って、電気をつくることができます。たとえば、木材チップを燃焼して発生させた蒸気でタービンを回す方法や、家畜ふん尿など(木質バイオマスではないですが)を発酵させて生じたメタンガスを利用する方法があります。

ガム:ガムそのものもバイオマス由来の素材ではありますが、ここで注目したいのは「キシリトール」です。樹木細胞壁の構成成分であるヘミセルロースの一種、キシランからキシリトールが合成されます。たとえば、トウモロコシの穂軸(食べた後の芯の部分)はキシラン含量が非常に高く、キシリトールの原料として広く用いられています。

テレビ:もちろんテレビ全体を木から作るのは難しいですが、注目すべきは液晶画面です。セルロースは特定の条件下で液晶状態になり、光を反射する性質を持ちます。つまり、樹木由来の成分も、実は最先端技術の一部に使われる可能性があるのです。

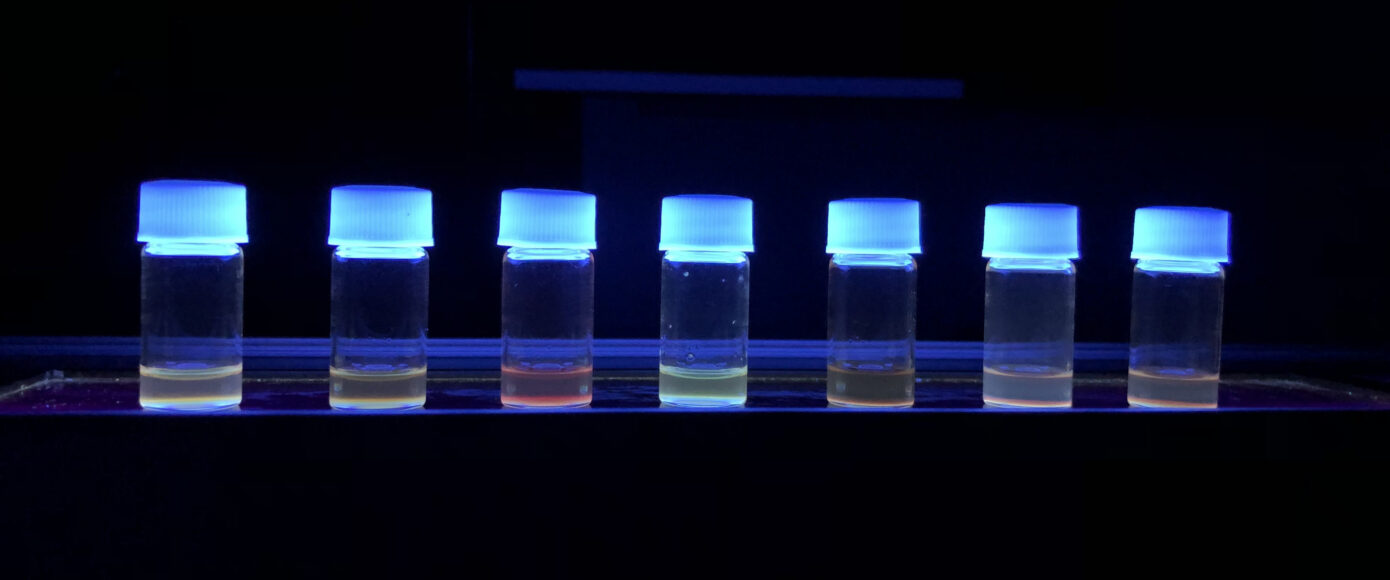

発光材料:木が光るわけないと思うかもしれませんが、リグニンは実は優れた蛍光・発光特性を持っています。詳しくは私の研究紹介をご覧いただきたいのですが、リグニンの発光特性を活かし制御することで、将来的には天然由来の発光機能性材料への応用が期待されます。

このように、樹木(木質バイオマス)は、さまざまな形で多様な用途に活用することができます。その可能性を正しく理解するには、細胞壁を構成する化学成分(主にセルロース・ヘミセルロース・リグニン)についての基礎知識が重要です。

愛媛大学農学部森林資源学コース〒790-8566 愛媛県松山市樽味3丁目5番7号 TEL 089-946-9806(学務)

COPYRIGHT © COURSE OF FOREST RESOURCES, FACULTY OF AGRICULTURE, EHIME UNIVERSITY ALL RIGHT RESERVED.